碳中和周报 第十期

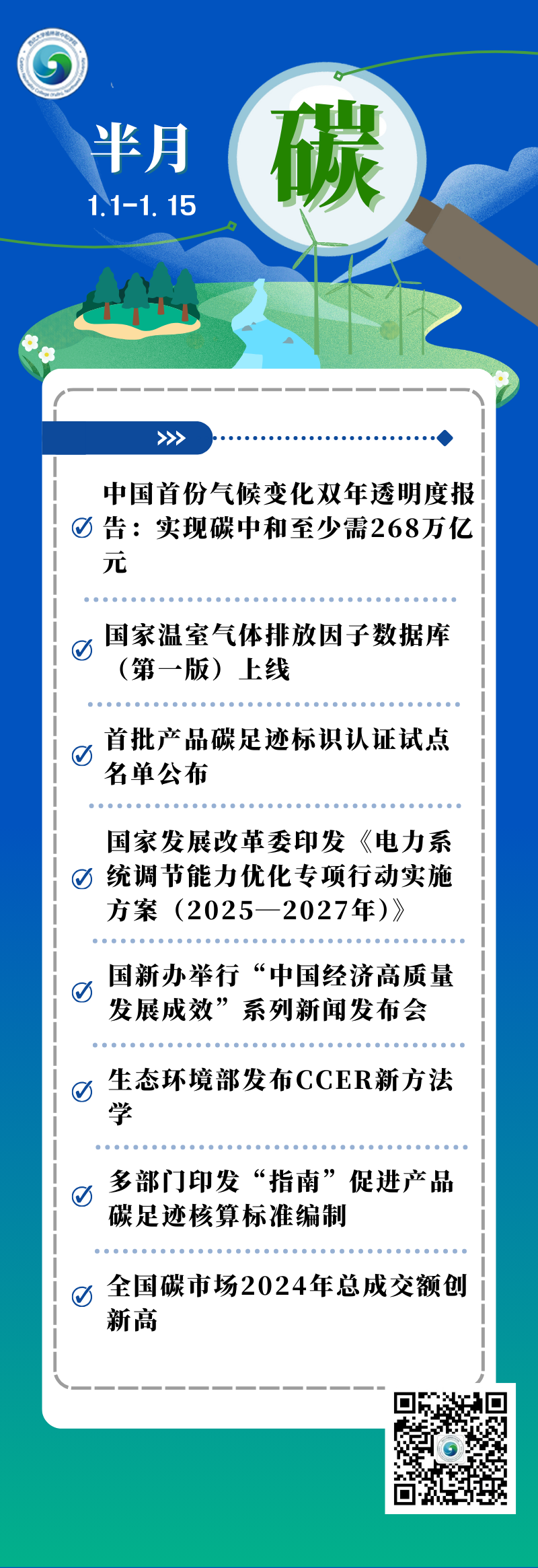

1、中国首份气候变化双年透明度报告:实现碳中和至少需268万亿元

日前,我国向《联合国气候变化框架公约》秘书处提交《中华人民共和国气候变化第一次双年透明度报告》和《中华人民共和国气候变化第四次两年更新报告》。两份报告全面反映了我国应对气候变化的相关政策行动及其进展和成效,展现了我国作为负责任大国在应对气候变化全球治理中的积极贡献。

报告显示,2021年我国温室气体排放总量约为129.99亿吨二氧化碳当量,至少需要资金268万亿元。内容包括国家温室气体清单,国家自主贡献进展,减缓政策行动及其减排效果,气候变化影响和适应,资金、技术和能力建设需求及获得的支持等信息。报告首次披露了我国2020—2021年国家温室气体清单,并对国家自主贡献基年(2005年)以及历次履约中已提交过的清单结果进行了回算。国家温室气体清单的透明性、准确性、完整性、一致性、可比性和时效性得到进一步提升。

报告全面阐述了我国2030年国家自主贡献目标实施进展。2021年,我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降50.9%;全国森林蓄积量比2005年新增64.93亿立方米。截至2023年,我国非化石能源占能源消费总量的比重达17.9%。截至2024年10月,我国风电、太阳能发电总装机容量约12.8亿千瓦。各项目标实施进度符合预期,其中森林蓄积量和风电、太阳能发电总装机容量已提前实现目标。

报告称,目前中国人均能源消费和人均生活用电量距离OECD国家整体水平还有一定距离,未来一段时期能源需求还将刚性增长,碳排放还将在一段时期内有所增加;应对气候变化面临巨大资金缺口,需要国际社会支持;获得的技术转让受到限制;希望获得更多能力建设支持。

来源:生态环境部

2、国家温室气体排放因子数据库(第一版)上线

1月10日,生态环境部与国家统计局联合牵头建设的“国家温室气体排放因子数据库”(以下简称“因子库”)第一版正式上线运行。作为我国碳排放统计核算体系的重要组成部分,因子库将为社会各界提供温室气体排放因子基础数据支持,提高碳排放统计核算的准确性,助力“双碳”目标的实现。本次发布的因子主要为行业企业排放因子,用于核算企业等层面的温室气体排放量,与纳入全国碳排放权交易市场的行业企业核算技术规范中的排放源、分类相衔接。

生态环境部应对气候变化司有关负责人介绍,温室气体排放因子是核算碳排放的重要参数,发布和定期更新全面、准确、透明的国家温室气体排放因子数据库,是建立统一、规范碳排放核算体系的重要基础。

来源:生态环境部

3、首批产品碳足迹标识认证试点名单公布

1月7日,市场监管总局、生态环境部、国家发展改革委、工业和信息化部联合印发通知,公布了首批产品碳足迹标识认证试点名单,标志着我国产品碳标识认证制度建设正式启动。

构建产品碳标识认证制度是深化生态文明体制改革的重要内容,是党的二十届三中全会和中央经济工作会议明确的改革任务。此次试点聚焦市场需求迫切、外贸压力严峻、减排贡献突出、产业链供应链带动明显的产业,选取锂电池、光伏、钢铁、电解铝、纺织品、电子电器、轮胎、水泥、磷铵、木制品10类重点产品开展试点,涉及全国25个省、自治区和直辖市。

来源:国家市场监管总局

4、国家发展改革委印发《电力系统调节能力优化专项行动实施方案(2025—2027年)》

1月6日,国家发展改革委印发《电力系统调节能力优化专项行动实施方案(2025—2027年)》(以下简称《方案》)的通知。

其中提到,到2027年,电力系统调节能力显著提升,各类调节资源发展的市场环境和商业模式更加完善,各类调节资源调用机制进一步完善。通过调节能力的建设优化,支撑2025—2027年年均新增2亿千瓦以上新能源的合理消纳利用,全国新能源利用率不低于90%。

《方案》明确,要深入挖掘负荷侧资源调节潜力。优化省内负荷布局,以市场化方式引导具备条件的可调节负荷参与电力运行调节,明确以虚拟电厂、智能微电网等方式规范化、规模化、常态化、市场化参与系统调节的方案,健全完善负荷侧响应资源的调度运行机制和市场交易机制,实现可观、可测、可调、可控。

来源:国家发展改革委

5、国新办举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会

2025年1月3日上午,国新办举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会,介绍2024年扎实推进高质量发展有关情况。

国家发展改革委副主任赵辰昕在会上介绍,2024年我国协同推进降碳减污扩绿增长取得新的积极成效。一方面,出台加快经济社会发展全面绿色转型的意见,深入实施全面节约战略,扎实推进碳达峰碳中和。特别是推动“两新”也就是大规模设备更新和消费品以旧换新,更多绿色低碳节能设备、产品正在便利群众生产生活。另一方面,加快实施重要生态系统保护和修复重大工程,出台《施行生态保护补偿条例》,深入打好蓝天、碧水、净土保卫战,2024年前3季度地级及以上城市细颗粒物(PM2.5)平均浓度同比下降3.6%。

来源:国务院新闻办公室

6、生态环境部发布CCER新方法学

2025年1月3日,生态环境部发布《温室气体自愿减排项目方法学 甲烷体积浓度低于8%的煤矿低浓度瓦斯和风排瓦斯利用(CCER—10—001—V01)》(以下简称《方法学》)。

甲烷体积浓度低于8%的煤矿低浓度瓦斯和风排瓦斯利用项目是将煤矿瓦斯进行分解销毁,并利用分解产生的热能发电、供热,避免甲烷直接排放。符合条件的甲烷体积浓度低于8%的煤矿低浓度瓦斯和风排瓦斯利用项目可按照《方法学》要求,设计和审定温室气体自愿减排项目,以及核算和核查温室气体自愿减排项目的减排量。

来源:生态环境部

7、多部门印发“指南”促进产品碳足迹核算标准编制

1月2日,生态环境部联合国家发展改革委等相关部门印发《产品碳足迹核算标准编制工作指引》,这是今后一个时期我国产品碳足迹标准编制的重要依据。

生态环境部应对气候变化司负责人表示,构建产品碳足迹管理体系是深化生态文明体制改革的重要内容。这份工作指引旨在加快建立统一规范的产品碳足迹核算标准体系,努力推动团体标准、行业标准以及国家标准之间衔接、同向发力,以此推动产业链和供应链向绿色低碳方向转型,为新质生产力的培育和“双碳”目标的达成贡献力量。

工作指引按照“急用先行 稳妥推进”的原则,扎实推进重点产品碳足迹核算标准研制。鼓励各方积极参与产品碳足迹核算标准制修订,确保实现2027年前制定100项和2030年前制定200项产品碳足迹核算标准的目标,促进国内国际标准衔接互认。

来源:生态环境部

8、全国碳市场2024年总成交额创新高

12月31日,全国碳市场2024年交易正式收官。据上海环境能源交易所数据,2024年,全国碳市场碳排放配额(以下简称,“CEA”)年成交量1.89亿吨,年成交额181.14亿元,创全国碳市场2021年上线交易以来年成交金额新高。其中,挂牌协议交易成交量3702.74万吨,成交额36.31亿元;大宗协议交易成交量1.52亿吨,成交额144.82亿元。2024年12月31日,全国碳市场CEA收盘价报97.49元/吨,较第二个履约周期最后一个交易日(2023年12月29日)上涨22.75%。

来源:上海环境能源交易所