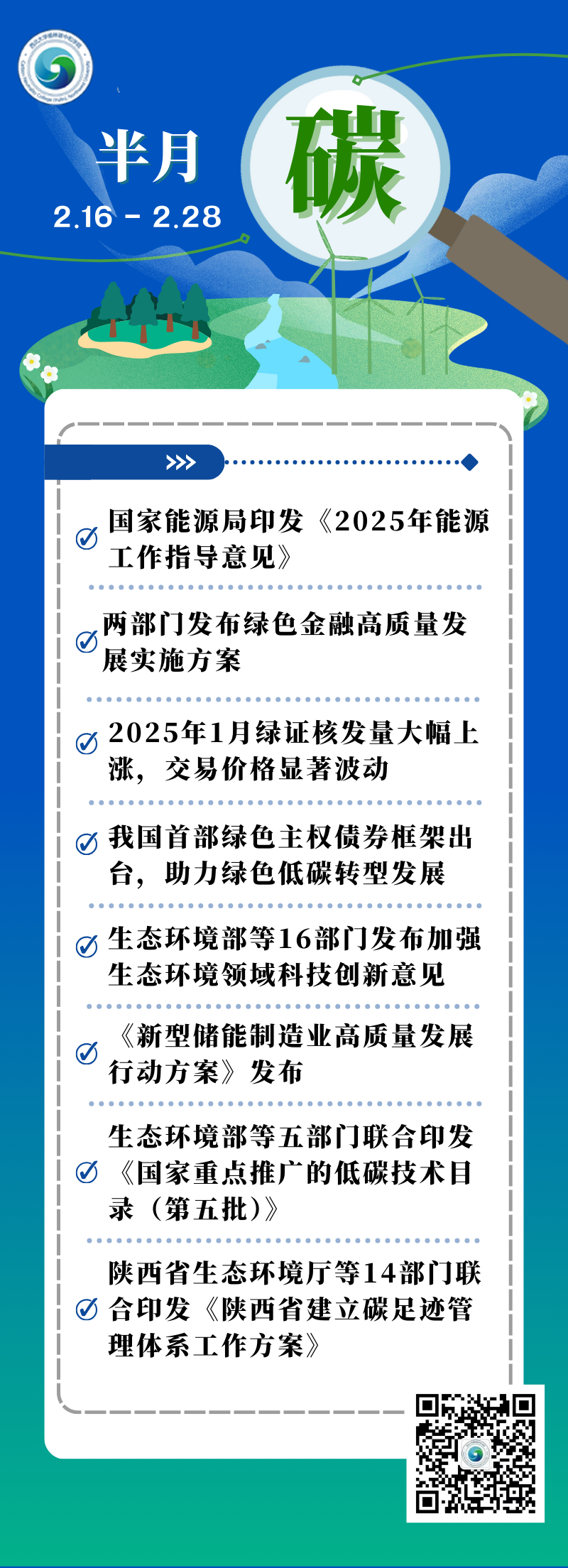

1.国家能源局印发《2025年能源工作指导意见》

2月27日,国家能源局印发《2025年能源工作指导意见》,《指导意见》提出了2025年能源工作的主要目标:供应保障能力方面,全国能源生产总量稳步提升。绿色低碳转型方面,非化石能源发电装机占比提高到60%左右,非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。发展质量效益方面,火电机组平均供电煤耗保持合理水平。

《指导意见》提出21项年度重点任务。一是从夯实能源安全保障基础、提高区域能源协同保障能力、强化能源安全重大风险管控三个方面,大力提升能源安全保障能力。二是从保持非化石能源良好发展态势、统筹推进新型电力系统建设、持续深化能源开发利用方式变革三个方面,积极稳妥推进能源绿色低碳转型。三是从持续完善能源体制机制、深化全国统一电力市场建设、不断健全能源法治体系三个方面,深入推进能源改革和法治建设。四是从持续完善能源科技创新体系、强化能源关键核心技术攻关、培育发展壮大能源新产业新业态三个方面,加快推动能源科技自立自强。五是从提升民生用能服务保障水平、推动县域能源高质量发展两个方面,切实增强人民群众用能满意度。六是从切实维护公平公正市场秩序、持续加强电力安全监管工作两个方面,着力提升能源监管效能。七是从持续增强海外资源供应保障能力、统筹做好重点国家和地区能源合作、积极参与全球能源治理三个方面,巩固深化能源国际合作。八是从加力完成“十四五”能源规划目标任务、科学谋划“十五五”能源规划两个方面,统筹推进能源规划编制实施。

来源:国家能源局

2.两部门发布绿色金融高质量发展实施方案

2月27日,国家金融监督管理总局、中国人民银行联合发布了《银行业保险业绿色金融高质量发展实施方案》(以下简称《实施方案》),引导银行业保险业发展绿色金融,支持绿色低碳发展。

《实施方案》提出了未来5年绿色金融发展目标,即基本建成制度完善、监管有力、标准领先、组织完备、产品丰富、风控严格的绿色金融体系。银行保险机构的绿色金融专业服务能力将显著增强,碳核算、气候风险管理和信息披露水平将有效提升,国际合作交流也将深入推进,形成多层次、广覆盖、多样化的绿色金融服务体系。

《实施方案》提出金融支持绿色低碳发展的四项重点任务。一是支持产业结构优化升级,强化对传统行业工艺革新和设备更新的中长期贷款支持,推动更多金融资源服务绿色产业发展,助力低碳交通运输体系建设,推动基础设施绿色升级和城乡建设绿色低碳发展。二是支持能源体系低碳转型,围绕太阳能光伏风电等新能源产业做好项目对接和信贷支持,完善新能源汽车全产业链金融服务,支持传统能源清洁高效利用,做好能源保供金融服务。三是支持生态环境质量改善和生物多样性保护,支持污染防治攻坚加大对重要生态系统保护和修复重大工程支持力度,支持国家公园建设和国土绿化行动建设项目,支持“三北”等重点生态工程建设。四是支持碳市场建设,支持国家和区域碳交易市场建设,完善配套金融服务,做好气候投融资重点项目金融对接,支持绿色低碳技术的开发推广应用。

来源:国家金融监督管理总局

3.2025年1月绿证核发量大幅上涨,交易价格显著波动

2月21日,国家能源局发布2025年1月全国可再生能源绿色电力证书(绿证)核发及交易数据。1月核发绿证2.31亿个,同比增长2.25倍,其中可交易绿证1.50亿个,占比64.94%,涉及可再生能源发电项目6.5万个。本期核发2024年12月可再生能源电量对应绿证1.53亿个,占比66.23%。截至2025年1月,全国累计核发绿证51.86亿个,其中可交易绿证35.29亿个;全国交易绿证5310万个,其中绿色电力交易绿证2596万个。绿证核发和交易的增长态势,显示出可再生能源在我国能源体系中的重要性日益凸显,相关市场正不断发展完善。

从交易价格来看,1月份的绿证价格波动较大,其中有两个自然日的均价超过了12元/个,而大多数日子的价格却徘徊在2元/个的低位水平。这一价格波动反映出当前市场供需关系的不平衡,供给侧的存量绿证“清库存”策略,以及需求侧的消纳不足,形成了绿证市场价格的长期低位。

来源:国家能源局

4.我国首部绿色主权债券框架出台,助力绿色低碳转型发展

2月20日,财政部公布《中华人民共和国绿色主权债券框架》(下称《框架》),,该文件是财政部作为国际绿色债券发行人的基石文件。财政部将以此为基础,在境外发行中国绿色主权债券(以下简称绿色主权债券),彰显中国支持可持续绿色发展的决心。

据了解,绿色主权债券是以国家信用为担保、定向支持生态保护、绿色发展的一种国际融资工具,通过市场化机制将全球资金与国家发展需求精准对接,兼具环境效益与金融创新价值。

根据《框架》,我国绿色主权债券募资将全部用于中央财政预算内符合五大环境目标的绿色支出,包括气候变化应对、污染防治、生物多样性保护等。资金将重点投向清洁交通、水资源治理、国土修复、海洋生态保护及资源循环利用领域。例如,支持新能源汽车充电设施建设、农村黑臭水体治理、山水林田湖草沙一体化修复工程等具体项目。

来源:国家财政部

5.生态环境部等16部门发布加强生态环境领域科技创新意见

2月20日,生态环境部等16部门公开发布《关于加强生态环境领域科技创新推动美丽中国建设的实施意见》,提出到2035年,生态环境领域创新体系整体效能大幅提升,实现绿色低碳科技自立自强,为美丽中国目标基本实现提供有力科技支撑。

意见指出,要加大对生态环境领域专精特新中小企业的支持力度。加强减污降碳协同机理等研究,开展新污染物去除机理等研究,加强生态环境健康等研究。围绕京津冀环境综合治理,突破关键技术,形成解决方案、建设指南和样板工程。同时,要以战略科技力量为支撑,打造开放包容的科技创新环境,加强基础研究和关键核心技术攻关,推动构建市场导向的绿色技术创新体系。

来源:生态环境部

6.《新型储能制造业高质量发展行动方案》发布

2月17日,工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、住房城乡建设部、交通运输部、国家能源局、国家数据局等八部门联合印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》(以下简称《方案》),全面部署推动新型储能制造业迈向高质量发展,为构建现代化产业体系和能源转型升级注入强劲动力。

《方案》明确提出到 2027 年的总体目标:我国新型储能制造业要实现全链条国际竞争优势显著,优势企业梯队进一步壮大,产业创新力和综合竞争力大幅提升,达成高端化、智能化、绿色化发展。具体而言,新型储能制造业规模需与下游需求实现基本匹配,成功培育出 3 - 5 家千亿元以上规模的生态主导型企业。在产业体系完善上,产业主体集中、区域集聚格局基本形成,产业集群和生态体系不断优化,产业链供应链韧性显著增强,标准体系、管理体制和市场机制更加健全。同时,高安全、高可靠、高能效、长寿命、经济可行的新型储能产品供给能力持续提升,新型储能系统能量转化效率显著提高,热滥用和过充电不起火、不爆炸,全生命周期安全水平加快提升,产品与技术多元化水平进一步提高,更好满足电力、工业、能源、交通、建筑、通信、农业等多领域应用需求,为推动能源革命、实现碳达峰碳中和提供坚实物质保障。

来源:国家工信部

7.生态环境部等五部门联合印发《国家重点推广的低碳技术目录(第五批)》

近日,生态环境部会同工业和信息化部、住房城乡建设部、交通运输部以及农业农村部联合印发《国家重点推广的低碳技术目录》的通知。此次发布的目录涵盖了五个重点方向,总计收录了103项低碳技术。其中,能源绿色低碳转型类涵盖“16兆瓦超大容量海上风电机组技术”、“大型光伏电站智能柔性控制技术与装置”、“基于人工智能的高海拔风电场全生命周期高精度视觉检测系统”等20项技术。

据悉,2024年1月,生态环境部等六部门联合印发《国家重点低碳技术征集推广实施方案》。此次《国家重点推广的低碳技术目录(第五批)》的发布,是对《国家重点低碳技术征集推广实施方案》的进一步细化与落实,激励地方政府和企业结合自身实际情况,积极加大低碳技术的推广应用力度。

来源:生态环境部

8.陕西省生态环境厅等14部门联合印发《陕西省建立碳足迹管理体系工作方案》

近日,为充分贯彻落实中省“双碳”工作部署,加快建立陕西省碳足迹管理体系,助力绿色低碳供应链和生产生活方式转型,陕西省生态环境厅等14部门联合印发《陕西省建立碳足迹管理体系工作方案》进一步明确了陕西省碳足迹管理体系建设的总体原则、工作目标、重点任务和保障措施,为陕西省碳足迹工作开展提供了行动指引。

《方案》围绕深入贯彻习近平生态文明思想和新发展理念,坚持政府引导、市场主导,整体推进、急用先行,按照循序渐进的原则,从重点产品碳核算着手,系统推动碳足迹管理体系建设,助力实现全省碳达峰碳中和目标。

《方案》对陕西省碳足迹管理体系建设工作进行了系统谋划,进一步明确了重点产品碳足迹评价、标准体系建设、服务应用推广、拓宽应用场景、碳足迹能力建设、强化保障措施等六大方面重点任务。

来源:陕西省生态环境厅