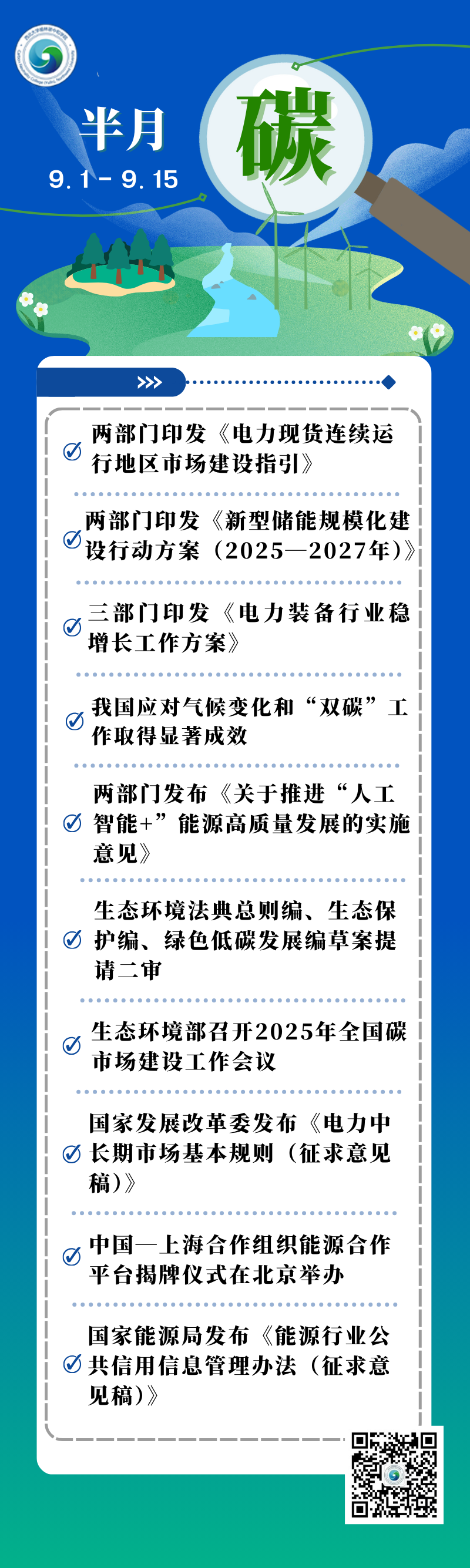

1.两部门印发《电力现货连续运行地区市场建设指引》

9月12日,国家发展改革委、国家能源局印发《电力现货连续运行地区市场建设指引》(以下简称《指引》)的通知。

《指引》提出,支持各地探索完善新能源全面入市下的现货市场机制。做好市场竞争与系统运行的衔接,优化现货市场出清机制,形成反映供需关系和调节成本的分时价格信号。加快完善可靠性机组组合环节,以负荷预测和新能源功率预测为基础,优化形成机组组合,保障市场环境下的电力安全可靠供应。

《指引》明确,完善各类市场经营主体参与现货市场机制。推动发用两侧共同参与现货市场,鼓励虚拟电厂、智能微电网、新型储能等新型经营主体和用电侧主体“报量报价”参与现货市场竞争,探索按节点/分区电价申报及结算。支持“电源+储能”作为联合报价主体参与现货市场。

来源:国家发展改革委

2.两部门印发《新型储能规模化建设行动方案(2025—2027年)》

9月12日,国家发展改革委、国家能源局联合印发《新型储能规模化建设行动方案(2025—2027年)》(以下简称《方案》),旨在推动新型储能规模化建设和高质量发展,为能源绿色转型提供支撑。

方案》提出总体目标:2027年,新型储能基本实现规模化、市场化发展,技术创新水平和装备制造能力稳居全球前列,市场机制、商业模式、标准体系基本成熟健全,适应新型电力系统稳定运行的多元储能体系初步建成,形成统筹全局、多元互补、高效运营的整体格局,为能源绿色转型发展提供有力支撑。

《方案》提到,推进电源侧储能应用。推动沙漠、戈壁、荒漠等新能源基地合理规划建设新型储能。建设一批系统友好型新能源电站,促进新能源电站与配建新型储能联合运行,平滑新能源出力曲线,提高可靠出力水平,提供电网稳定支撑能力。研究煤电机组与电化学储能、飞轮储能、热储能等新型储能项目联合运行,优化运行方式,提升调节能力。鼓励利用退役火电厂场地和送出线路,科学规划建设新型储能。

来源:国家发展改革委

3.三部门印发《电力装备行业稳增长工作方案》

9月12日,工业和信息化部、市场监管总局、国家能源局联合印发《电力装备行业稳增长工作方案(2025—2026年)》(以下简称《工作方案》)。

《工作方案》提出稳定行业增长主要目标:2025年—2026年传统电力装备年均营收增速保持6%左右,新能源装备营收稳中有升;新能源装备出口量实现增长;重点地区、重点企业带动作用加强,电力装备领域国家先进制造业集群年均营收增速7%左右,龙头企业年均营收增速10%左右;推动一批标志性装备攻关突破和推广应用。

《工作方案》结合目前行业面临关键问题,从供给、需求、环境三方面协同发力,提出8方面措施,在供给侧,统筹实施重大技术装备攻关工程和产业基础再造工程,突破一批标志性装备;依托能源领域国家科技专项,新部署一批项目;提升装备智能化、绿色化水平。在需求侧,依托大型风电光伏基地、海上风电基地、智能电网、抽水蓄能电站等能源领域重大工程建设,稳定电力装备国内需求,充分利用全球能源绿色低碳转型的重要机遇,积极拓展海外市场。在环境侧,落实好首台(套)推广应用政策,制定实施风电、光伏等行业规范,通过标准引领产品质量提升和大规模设备更新,强化产业链协同,引导行业持续健康发展。

来源:工业和信息化部

4.我国应对气候变化和“双碳”工作取得显著成效

9月10日,国务院关于应对气候变化和碳达峰碳中和工作情况的报告提请全国人大常委会会议审议。

报告显示,我国构建了全球最大、发展最快的可再生能源体系,建成了全球最大最完整的新能源产业链,贡献了全球1/4的新增绿色面积。碳强度下降、非化石能源消费占比目标完成情况基本符合2030年国家自主贡献(NDC)目标预期进度,风电、太阳能发电总装机容量和森林蓄积量已提前完成2030年NDC目标。

报告指出,能源和产业转型成效显著。截至2025年6月底,非化石能源装机占总装机容量比例达60.9%。“十四五”以来,光伏组件、锂电池产量分别增长3.7倍、6.4倍以上,新能源汽车产销量连续10年全球第一。同时,推进产业结构优化升级。全国碳市场逐步完善,适应气候变化工作深入推进,基础能力稳步夯实,科技创新和政策激励不断强化,中国为全球气候治理作出重要贡献。

报告指出,要持续实施积极应对气候变化国家战略,积极稳妥推进碳达峰碳中和,编制2035年NDC目标并推动落实,形成绿色低碳高质量发展新局面。

来源:生态环境部

5.两部门发布《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》

9月8日,由国家发展改革委、国家能源局印发的《关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》(以下简称《实施意见》)公布。《实施意见》旨在抢抓人工智能发展重大战略机遇,突出应用导向,加快推动人工智能与能源产业深度融合,支撑能源高质量发展和高水平安全。

《实施意见》提出,到2027年,能源与人工智能融合创新体系初步构建,算力与电力协同发展根基不断夯实,人工智能赋能能源核心技术取得显著突破,应用更加广泛深入。推动五个以上专业大模型在电网、发电、煤炭、油气等行业深度应用,挖掘十个以上可复制、易推广、有竞争力的重点示范项目,探索百个典型应用场景赋能路径,培育一批能源行业人工智能技术应用研发创新平台,制定完善百项技术标准。到2030年,能源领域人工智能专用技术与应用总体达到世界领先水平。

来源:国家发展改革委

6.生态环境法典总则编、生态保护编、绿色低碳发展编草案提请二审

9月8日,十四届全国人大常委会第十七次会议审议了生态环境法典总则编草案、生态保护编草案、绿色低碳发展编草案。此前,常委会第十五次会议对生态环境法典草案进行了初次审议。按照生态环境法典编纂工作安排,在法典草案初次审议后,将法典草案分拆为若干单元,分别进行审议并修改完善。

总则编草案二审稿进一步完善立法目的,增加“维护生态安全”“实现中华民族永续发展”的表述;同时,进一步扩展生态环境定义的内涵与外延,增加体现生态系统方面的内容。

生态保护编在立法思路上,转变了以往以单一生态要素为保护目标,更加突出系统保护的新理念。绿色低碳发展编结合现实需要,聚焦与生态环境保护密切相关的绿色低碳发展重要环节、重要领域,建立健全绿色低碳发展相关法律制度,草案二审稿进一步整合和提炼关于绿色低碳发展的一般规定,增强统领性。

来源:新华社

7.生态环境部召开2025年全国碳市场建设工作会议

9月6日,生态环境部在广东深圳召开2025年全国碳市场建设工作会议。生态环境部部长黄润秋出席会议并讲话。

黄润秋指出,党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视碳市场建设工作,习近平总书记多次就碳市场建设发表重要讲话、作出重要指示批示,为全国碳市场建设工作指明了前进方向、提供了根本遵循。全国碳市场管理制度体系基本建立,覆盖范围不断扩大,市场活力进一步激发,数据质量显著提升,激励约束作用日益显现,各项工作取得重要进展和成效,为积极稳妥推进碳达峰碳中和、建设美丽中国提供重要支撑。

黄润秋强调,碳市场是利用市场机制积极应对气候变化、加快经济社会发展全面绿色转型的重要政策工具。一是统筹好有效市场和有为政府的关系;二是统筹好长远目标和短期目标的关系;三是统筹好整体和局部的关系;四是统筹好国内和国际的关系。

来源:生态环境部

8.国家发展改革委发布《电力中长期市场基本规则(征求意见稿)》

9月2日,国家发展和改革委员会发布关于《电力中长期市场基本规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)公开征求意见的通知。

意见稿明确,电力中长期市场成员包括新型经营主体(含储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商、智能微电网等),电力中长期市场以统一的标准进行市场注册、交易组织、结算等。其中,虚拟电厂等新型经营主体可根据国家有关规定聚合各类资源,形成聚合单元参与电力交易。

交易品种和价格机制方面,电力中长期交易包括数年、年度、月度、月内等不同交割周期的电能量交易;根据交易组织方式不同,电力中长期交易包括集中交易和双边协商交易两种。绿电交易价格由电能量价格与绿电环境价值组成,并在交易中分别明确。绿电环境价值不纳入峰谷分时电价机制以及力调电费等计算,具体按照国家有关政策规定执行。省内绿色电力交易不单独组织集中竞价和滚动撮合交易。

来源:国家发展改革委

9.中国—上海合作组织能源合作平台揭牌仪式在北京举办

为积极贯彻落实习近平主席在上海合作组织(以下简称上合组织)天津峰会上的重要讲话精神,加快推动中国与上合组织能源领域交流合作,9月2日上午,国家能源局在京举行中国—上海合作组织能源合作平台揭牌仪式

国家能源局局长王宏志表示,成立中国—上海合作组织能源合作平台,是贯彻落实习近平主席重要讲话精神的务实举措,是深化与上海合作组织国家能源合作的必然要求。国家能源局将以中国—上海合作组织能源合作平台成立为契机,以更大力度、更高标准、更实措施推动中国—上海合作组织能源合作再上新台阶,为促进中国—上海合作组织国家的交流合作作出行业贡献。

来源:国家能源局

10.国家能源局发布《能源行业公共信用信息管理办法(征求意见稿)》

9月2日,国家能源局综合司发布关于公开征求《能源行业公共信用信息管理办法(征求意见稿)》(以下简称《管理办法》)意见的通知,旨在强化能源行业公共信用信息管理,推进信用体系建设。

《管理办法》涵盖电力、煤炭、石油等能源领域经营主体。能源行业公共信用信息实行目录管理。国家能源局根据能源行业法律法规和《全国公共信用信息基础目录》,组织编制、管理、更新能源行业公共信用信息目录,明确信用信息内容范围、分类标准和披露方式,规范信用信息归集共享和使用。信用信息分为四类:基础信息、行政管理信息、反映信用状况信息及其他信息。在信息披露规则方面,轻微失信信息公示最长3个月,一般失信最长1年,严重失信最长3年。公示期届满后,相关信息自动停止公示;涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私及司法类信息不予公示。

来源:国家能源局